“AI-인간”의 본 모습을 이해하기 위해 시대를 관통한 거인들의 어깨를 빌려 장미빛 미래의 멀티버스 선택을 위해 반드시 생각해봐야 할 질문을 도출한다.

AI가 세상을 뒤흔들고 있지만, 결국 기계와 인간 사이의 문제이다. 나는 이럴때마다 손자병법의 지피지기 백전백승의 잣대를 활용한다. 너무 단순한 개념인지라 대부분의 사람들이 중요성을 간과하는 경향이 있는데 이런 심도있는 문제를 다룰때마다 나는 반드시 이 프레임을 먼저 꺼내든다. 예를들면 논할 가치도 없는 성 혐오 현상도 범죄자 여부를 가리기 이전에 남녀를 먼저 분류해서 생기는 우매한 현상이다.

다시 책의 화두로 넘어와서 적용해보자면, 내가 인간이라면 상대는 AI다. 즉, 인간과 AI를 다 잘 알고 있어야 전쟁에서 이길 수 있다는 말이 된다.

이 책을 읽는 나는 또 하나의 전쟁을 했다. 저자들은 주로 인간의 진영에 서 있었기에, 기술자이자 독자인 나는 AI 진영에 서 보았다. 둘의 치열한 사고 논증, 비판의 과정을 거치면 언제가 그렇듯 변증법의 선물을 얻을 수 있다.

세상의 본질을 이해하고 그 이해를 바탕으로 세상에 창의성을 부여하는 독일 학자들 답게 존재론적 그리고 인식론적 문제에서 인간과 현 사회의 본질을 해석하고, 역사적 그리고 철학적인 저변의 탄탄함을 바탕으로 인간과 세상을 재해석해내는 통찰의 과정이 놀라웠다.

먼저 이 책은 기계(AI)의 태생의 근간인 인간의 사고에 대한 모방에 있어 인류가 쌓아온 역사와 굵직한 사건들 그리고 그 과정에 인간의 사유 과정을 잘 정리하고 있다.

미국의 철학자 길버트 하만이 고안한 “통속의 뇌 사고실험”, 세계 최초의 컴퓨터 프로그래머 에이다 어거스타 러브레이스의 기계에 대한 생각, 상대가 사람인지 컴퓨터인지 구분할 수 없는 “튜링테스트”, “인류는 지능 발달의 일시적 단계일 뿐”이라며 구글을 퇴사한 제프리 힌턴의 경고에 이르기까지 심도있는 철학의 저변에 기대어 시대를 관통한 인물 혹은 사건에 대해 사고하다보면 AI와 기계를 이해하기 위한 밥솥이 끓기 시작한다.

이어서 인류 역사와 철학의 동력인 “사람의 생각을 이해하기 위한 노력”의 향연이 펼쳐진다. 아리스토텔레스의 삼단논법과 연역논증,라이프니츠의 확률 모델, 불의 대수, 로젠블렛의 신경망, 민스키와의 정반합의 논리와 기술에 가까운 사고과정을 들여다 보면 AI를 이해하기 위한 기본적인 상식을 얻을 수 있다. 세상을 석권하는 AI 솔루션들을 한눈에 관찰할 수 있는 것은 또 다른 별미이다.

3장에서는 AI의 역사적 발전 과정을 엿볼 수 있다. 인공지능의 겨울 시기의 힌튼의 활약, GPU의 등장과 발전으로 인한 컴퓨팅 파워의 향상, 얀르쿤과 이미지 넷, 알파고의 등장, GPT의 등장, 할루시네이션 현상, GAN의 개념은 사실 기술적으로 꽤 어려운 개념이지만 일반인이 이해할 수 있을 정도의 일상 수준 언어로 잘 정리하고 있다.

여기까지 기계에 대한 이해를 도왔다면 4장부터는 현 시점 인간과 세상에 대한 이해를 위한 통찰로 넘어간다. 본격적인 변증법 싸움의 시작인데 AI 시대 반드시 우리가 해결해야 할 질문들을 체계적으로 파악할 수 있게 도와준다.

우선 경제 부문의 경우, 맥킨지애 따르면 생성형 AI는 4조 6천억 달러의 잠재력을 가진 시장으로 파악된다.

그러나 현실은 AI가 가져올 변화에 대응할 여력은 커녕 우리가 가진 큰 문제도 해결하기 어려운 상황인 것 같다. 노벨상을 수상한 로버트 솔로의 “생산성의 모순” 문제가 그 예이다. 이는 현재 경제학자들도 쉬이 결론을 내지 못하는 생산성의 문제로, 사람이 동영상을 녹화하여 인터넷강의 등으로 수익을 얻게 되면 분명 통계에 없는 컴퓨터가 등장하기 시작하는데 경제 측면에서 쏟아져 나오는 수많은 데이터들이 짜임새 있게 연결되거나, 전체를 파악하기 어려운 상황이다.

노동 측면의 경우도 상황은 마찬가지이다. 핀란들에서 실험한 조건없는 기본 소득 가능성의 문제가 그 예이다. 이런 실험을 진행하면 결국 인간의 본질적인 욕구가 주변환경의 변화에 어떤 움직임을 보일지 심도있는 연구가 선행되어야 할 것 같다.

존 메이너드 케인스의 “손자세대를 위한 경제적 가능성” 논문에 의하면 일 3시간의 노동만이 가능한 시대를 점치는데 이와 비슷하게 우리나라에도 일찍이 주5일제, 대체휴일제, 주52시간제 육아휴직 등의 제도가 시행되었다.

일개 노동자인 나의 개인적인 느낌으로는 다행히 사회에 큰 변화가 없이 삶의 질이 좋아졌다는 것을 느꼈다. 그런데 AI가 가져오게될 빈곤 혹은 편리의 문제 또한 그렇게 무사히 지나갈 수 있을까?

저자들은 다양한 역사적 사례를 제시하며 독자들의 다양한 경우의 수 - 멀티버스 -를 내다볼 수 있게 돕는다.

산업혁명기 영국 섬유 공장의 방직기를 부순 러다이트 운동, 인정받고자 하는 욕구를 비롯 자본주의 사회에 내재된 인간의 욕구, 자연을 지탱해 온 정규분포 곡선의 붕괴 우려, ATM이 2000년까지 15년간 6배가 늘었으나 은행 창구직원은 약 5만명이 증가한 리플의 법칙을 현대적 관점에서 해석한 사례나 2030년 예측되는 직업군의 85%가 아직 등장하지 못한 현상 등 다양한 역사적 사실은 보다 정확한 미래 예측을 돕는데 일조할만한 사례들이다.

책에서 언급한 대로 생성형 AI 분야만 보더라도 프롬프트 엔지니어, GPT 트레이너, AI 심사원, 인간-기계 통합 관리직 같은 새로운 일자리가 출현하고 있다. 과연 AI가 일자리를 줄이기만 할 것인지, 새로운 일자리를 창출할지는 늘 화두가 되는 문제이지만 적어도 기술자적인 관점에서 경험하기로는 새로운 일자리의 수요도 상당 부분 증가하고 있다.

이 문제는 창작에 관련된 파트까지 이어진다. “원본이란 무엇인가?“의 문제에서 출발하여 AI는 저작권의 판도도 뒤 흔들기 시작한다. 하늘 아래 새로운 것은 없고 바퀴를 새로 만들지 말라는 격언은 원본에 관한 근본적인 정의를 애매모호하게 만든다. 이 부분에 대한 답 없이는 AI가 생성해내는 산출물 역시 올바른 잣대를 적용할 수 없을 것이다.

책과 별개로 개인적인 경험을 빗대어 소개하자면 최근 A2A, MCP, Agent 등의 기술이 등장했다. 주변 개발자들은 cursor, cline, windsurf 등 AI의 능력을 활용하여 프로그램을 개발하기 시작했다.

재미있는 것은 개발자들이 많은 호기심을 갖기 시작했다는 것이다. agent 상호간의 소통으로 어떤 시너지가 나올지 실험하는 개발자가 늘고 있다는 것인데 그 결과로 속속들이 생각지도 못한 혹은 이 세상에 없었던 아이디어, 결과들이 쏟아지고 있다.

근친 교배의 위험성은 이미 자연현상에 존재하는 개념이다. agent간의 상호작용 - 즉, AI끼리의 대화로 사람과 AI의 대화를 넘어선 세계 - 이 지속되며 근친 교배 위험성 방지를 위한 새로운 지식은 어떤 식으로 공급되어야 할까?

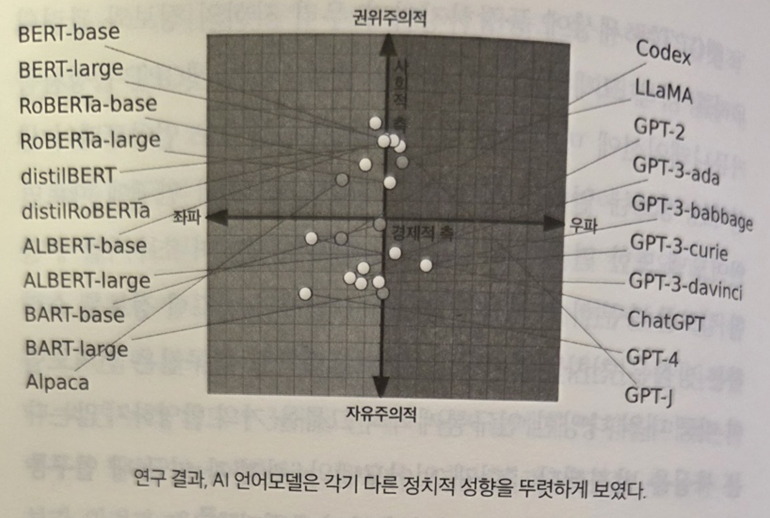

정치 역시 우려되는 주요 분야이다. SNS에 영향을 끼쳐 사상으로 이어지게 만드는 AI의 생산물들, 딥페이크로 인한 성범죄와 사상에 끼치는 영향력에서 AI에게 사상의 정당성을 판단할 영역까지 맡겨야 할까?

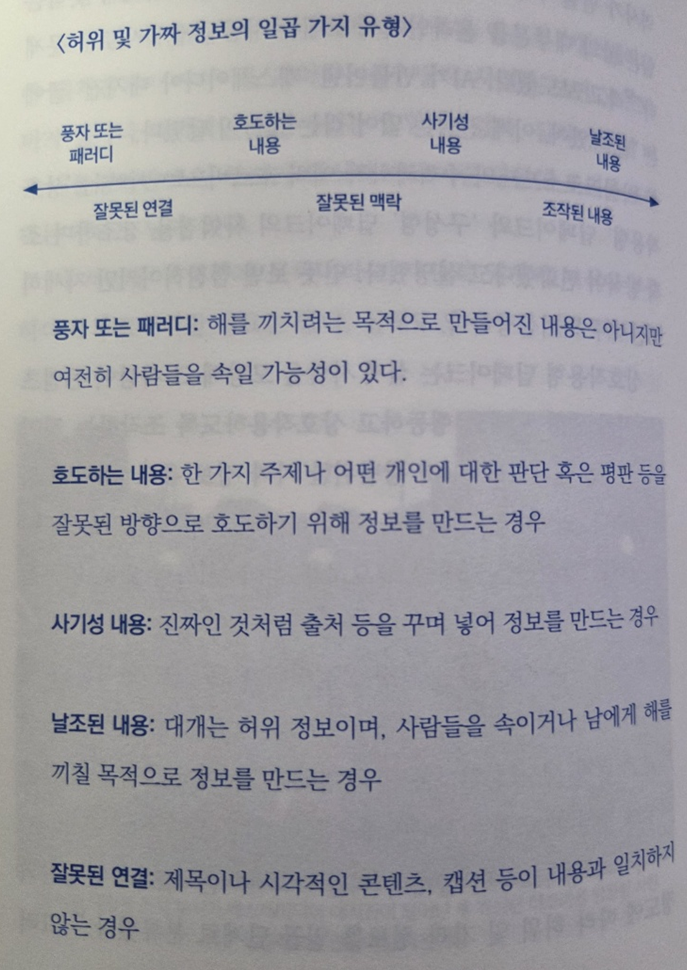

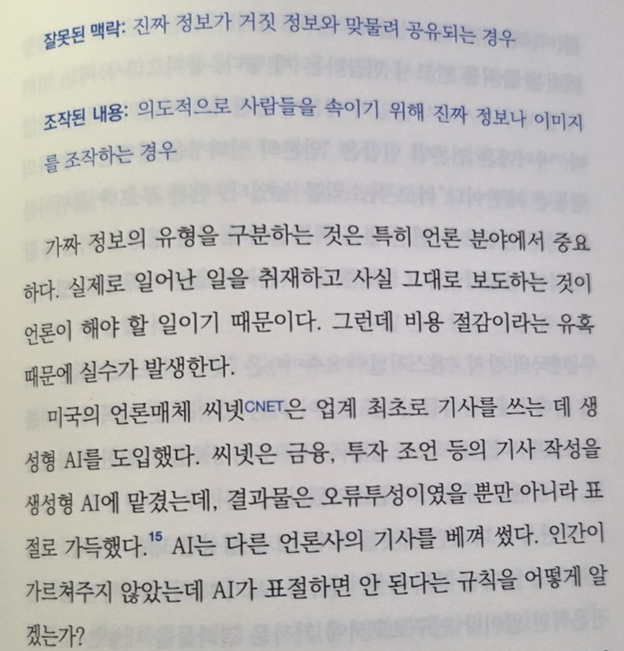

최근 정치, 경제가 어느때보다 크게 뒤흔들리고 있다. 트럼프 관세발 주식 하락장을 골드만삭스의 허위정보로 반등하는 재미있는 현상을 보기도 했는데 정보의 조작과 왜곡에 맞설 방법이 과연 존재할까? 또, 조작의 주체는 누구인가?

"경계"

최근 내 최고의 관심사는 경계에 있다. 인류가 아직 풀지못한 애매모호한 경계선들이 참 많다. 미적분 등장 이래 0과 무한이 0에 가까운 것의 경계선이 불분명하다.

또, 아인슈타인 이후 미시세계와 거시세계의 경계가 모호하다. 이는 양자역학으로 이어진다. AI 덕분에 정성과 정량의 경계는 그나마 뚜렷해졌다. 너무나도 정성적이었던 것이 상당부분 정량화 되었다.

그대신 이제는 정답이 존재하는 개념과 존재하지 않는 개념의 경계? 혹은 가치관, 신념, 취향의 경계에 대해 심도 있는 연구가 필요한 시점인 것 같다.

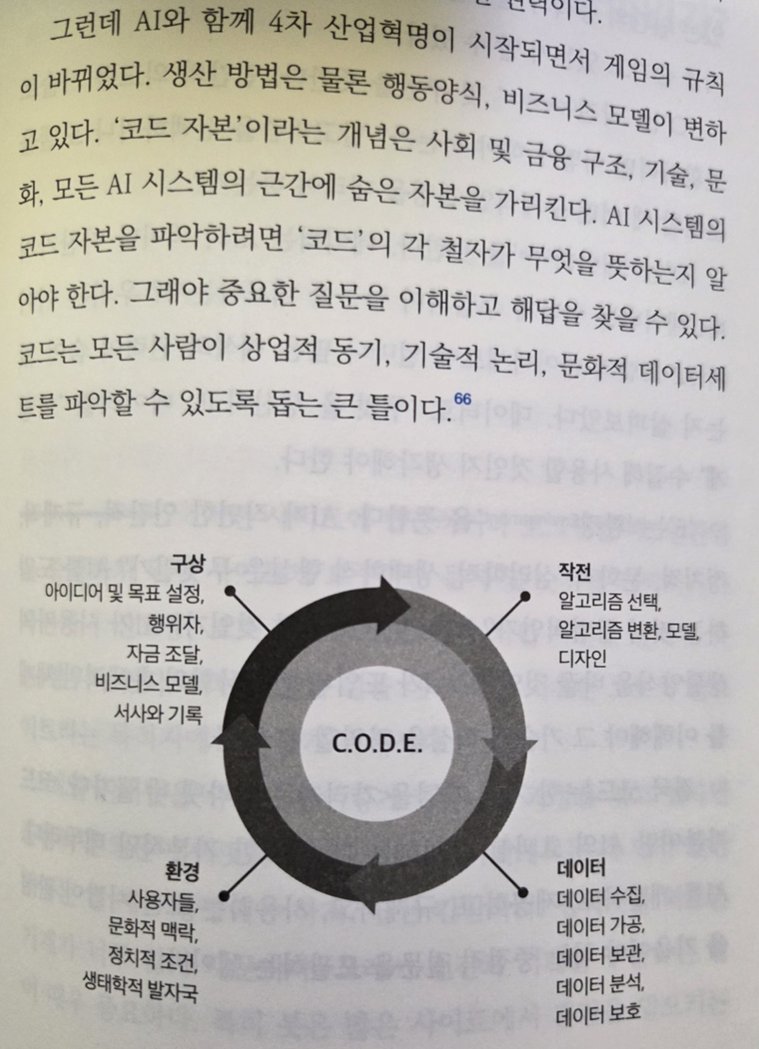

윤리, 편견 등의 옮고 그름을 어떻게 판단할 수 있을까? 이 책에서는 코드자본을 소개하며, 공정한지 물을게 아니라 어떻게 권력을 움직이는지의 질문으로 우문을 현문화하는 아이디어를 제시하기도 한다.

10장에서 12장은 앞서 언급한 내용들을 종합적으로 결론 내리며 인류가 가야할 방향을 제시한다. 당연히 저자들도 쉽게 내릴 수 없는 결론이거니와 나도 많은 세월을 기울여 판단해야 할 문제이기에 비판적 검증조차 접근하기 어려운 영역이기에 이 책을 읽는 독자분의 판단에 맡기고 싶은 부분이다.

다만, 이 장을 읽으면서 MNIST 데이터셋의 판단 정확도 측면에서 AI가 인간을 넘어선 요즘 캡차가 무슨 의미가 있는 것인지? 나아가 지능이란 무엇인가에 대한 심도있는 질문과 답을 수도 없이 되뇌었다.

마지막 13장과 에필로그는 서양권에서 가지는 13이라는 숫자의 근엄함이 느껴진다. 아카데미에서 7개 부문의 상을 석권한 “에브리씽 에브리웨어 올 앳 원스” 영화를 소개하며 AI가 가져올 멀티버스의 수미쌍관 장식이 수려하다.

결론은 AI로 인해 인간이 행복해질지 혹은 인간의 종말이 다가올지의 문제로 귀결된다.

개인적으로 인간의 역할은 점점 세상의 진리, AI에의 지피지기에 있어 역설적으로 본질에 집중해야할 시점이라 생각한다. 이 책의 저자들도 비슷한 관점을 내비치고 있어 틀린 판단은 아닌 것 같아 위안이 되기도 했다.

중요한 것은 기술에 종속되어 쫓아다닐 것이 아니라 이 책에 소개된 시대를 관통하는 통찰처럼 잠시 멈추고 본질적 현상의 변화가 무엇일지 예측이 필요한 시점이라는 점이다.

본질을 잃거나 비판적 사고 방식의 둔화를 최대로 경계하며 위 질문들에 대한 사회적인 합의가 이뤄진다면 조금은 더 장미빛 미래의 멀티버스를 선택할 수 있지 않을까?